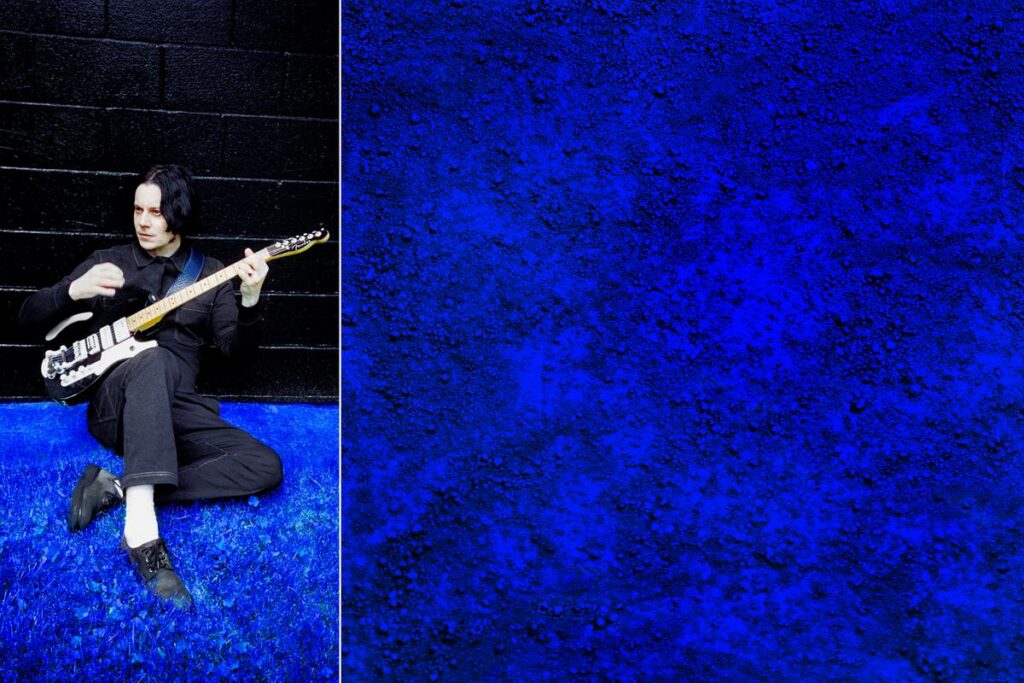

Mit No Name veröffentlicht JACK WHITE sein neuntes Soloalbum – und gleichzeitig ein Album, das sich seiner eigenen Identität entzieht. Der Titel scheint symptomatisch für eine Phase künstlerischer Absichtslosigkeit, in der Orientierungslosigkeit jedoch produktiv wird: No Name ist ein Kaleidoskop der Stile, ein elektrifizierter Draht aus Blues, Garage, Spoken Word, Punk und einem Hauch vaudeville’scher Düsternis.

WHITE, stets ein Chamäleon zwischen Analogromantik und futuristischem Wahn, spielt hier alle Register seines mittlerweile dekonstruierten Selbstbilds. Wo frühere Alben wie Blunderbuss oder Fear Of The Dawn noch mit stringenter Dramaturgie arbeiteten, bricht No Name diese Struktur zugunsten einer Collage. Der musikalische Fluss wirkt wie ein Schaltkreis im Kurzschluss: Man weiß nie, wohin der nächste Track führt – und das ist gerade der Reiz. Das Album beginnt mit Old Scratch Blues, einem Stück zwischen Mississippi-Delta und dystopischem Hörspiel. WHITE rezitiert beinahe mehr, als dass er singt – seine Stimme ist mal predigend, mal raunend, selten schmeichelnd. Stücke wie Bless Yourself und Bombing Out erinnern an seine Tage mit THE WHITE STRIPES – roh, lakonisch, minimalistisch –, doch sie wirken hier wie Fragmente eines einst vertrauten Vokabulars, das sich selbst zersetzt.

Besonders auffällig ist die Doppelfunktion des Albums als literarischer Raum: Songtitel wie Archbishop Harold Holmes, Terminal Archenemy Endling oder It’s Rough On Rats (If You’re Asking) lesen sich wie Miniaturen eines spekulativen Romans, irgendwo zwischen post-apokalyptischer Detektivgeschichte und kabarettistischem Realismus. WHITE interessiert sich hier weniger für eingängige Refrains als für Atmosphäre, narrative Andeutungen und klangliche Brechungen.

Produktionstechnisch bleibt WHITE seiner Handschrift treu: analoge Verzerrungen, trockene Drums, ungeschliffene Gitarrenlinien – aber immer wieder unterbrochen von überraschenden Brüchen: What’s The Rumpus? klingt wie eine Funk-Improvisation in der Geisterbahn, Missionary wie ein verlorenes Tape aus den 70ern. Der instrumentale Duktus changiert zwischen Old-School-Rock’n’Roll, Free-Jazz-Ausflügen und rudimentärem Gospel. Textlich ist das Album kryptisch und oft dadaistisch. WHITE scheint seine Hörer:innen absichtlich im Unklaren zu lassen – kein Song gibt sich vollständig preis. Es geht um autoritäre Figuren (Archbishop Harold Holmes), um metaphysische Obsessionen (Terminal Archenemy Endling) und immer wieder um Selbstverortung in einer Welt, die keinen festen Halt mehr bietet.