Man erwartet bei GUY RITCHIE meist ein gewieftes Verwirrspiel mit derben Sprüchen, verschachtelten Gangsterplots und einem Soundtrack, der selbst Tarantino vor Neid erblassen lässt. Doch mit REVOLVER (2005) verlässt RITCHIE die ausgetretenen Pfade seines eigenen filmischen Repertoires – und stolpert dabei zugleich über seine Ambitionen. Herausgekommen ist ein Film, der so sehr davon überzeugt ist, ein Meisterwerk zu sein, dass er das Publikum lieber verwirrt als unterhält. Ein Film, der in seinem Innersten nicht von Macht oder Rache erzählt, sondern von Erlösung – und von der Überwindung des eigenen Ichs.

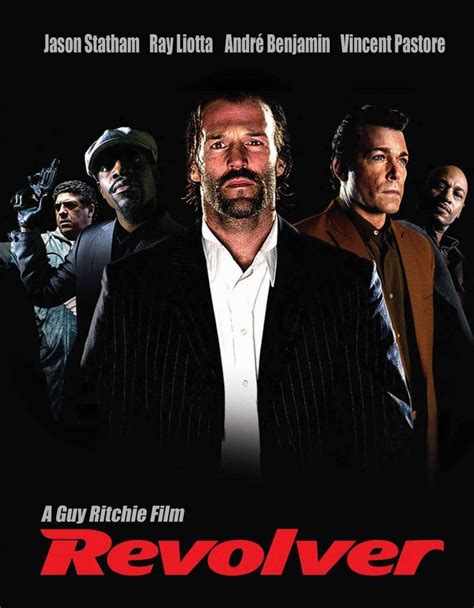

JAKE GREEN (JASON STATHAM) ist ein Ex-Sträfling mit einem Groll – gegen das System, gegen einen übermächtigen Casino-Boss namens DOROTHY MACHA (RAY LIOTTA), gegen das Leben an sich. Doch wie sich bald zeigt, ist sein eigentlicher Gegner ein anderer: eine Stimme im Kopf, ein innerer Feind, der ihm einflüstert, was zu tun ist, der ihn kontrolliert und manipuliert. Diese Stimme – das Ego – wird zur eigentlichen Hauptfigur eines Films, der sich in seiner Struktur mehr an psychologischer Selbstanalyse als an narrativer Kohärenz orientiert.

Zwei mysteriöse Männer, AVI (ANDRÉ BENJAMIN) und ZACH (VINCENT PASTORE), treten als Mentoren auf. Oder sind sie vielmehr Manifestationen seines Unterbewusstseins? Als Zuschauer beginnt man zu zweifeln: An der Realität des Gezeigten, an der Kohärenz der Figuren, ja, an der Möglichkeit, die Erzählung überhaupt im klassischen Sinne zu entschlüsseln. REVOLVER tarnt sich als Heist-Movie, ist aber in Wirklichkeit ein spiritueller Traktat in Kinogewand.

Der Film trieft vor Symbolik: Die Zahl Drei durchzieht ihn wie ein Konstrukt der Trinität, nicht zufällig erinnert das Verhältnis von GREEN, AVI und ZACH an psychoanalytische Modelle – Über-Ich, Ich und Es lassen grüßen. Die Bildsprache verstärkt den Eindruck eines alptraumhaften Selbstgesprächs: Aufzüge fahren endlos zwischen Ebenen, Räume spiegeln sich, Lichter flackern – nichts ist fest, nichts ist eindeutig. Immer wieder blicken Figuren in Spiegel, hören Stimmen, sehen sich selbst als Feind.

JASON STATHAM spielt ungewohnt introvertiert. Der sonst physisch so dominante Darsteller reduziert sich auf mimische Verunsicherung, sein Monolog, der sich mehrfach um die Frage „Who is he?“ dreht, wird zur litaneiartigen Meditation über Identität und Selbstbetrug. RAY LIOTTA hingegen überzieht MACHA mit absichtlicher Überzeichnung – eine Gestalt zwischen Größenwahn, Lächerlichkeit und kontrollierter Eskalation. Es ist ein groteskes Schauspiel, das seine Wirkung nicht verfehlt: Der Zuschauer soll irritiert sein, soll misstrauen, soll das Offensichtliche hinterfragen.

Und dennoch bleibt der Film schwer zugänglich. Die spirituelle Metapher – stark beeinflusst von der Kabbala-Lehre und dem Konzept der Ego-Transzendenz – ist intellektuell ambitioniert, aber nicht immer filmisch überzeugend umgesetzt. Manchmal wirkt REVOLVER, als wolle er zu viel: philosophisches Traktat, Gangstermärchen, visuelle Stilübung und Bewusstseinsexperiment zugleich.

Diese Überfrachtung sorgte für Ablehnung: Bei Kritik und Publikum fiel der Film weitgehend durch. Rotten Tomatoes weist magere 17 % positive Wertungen auf. Viele empfanden die Mischung aus Erleuchtungspathos und Stilüberladung als prätentiös. Doch wie das so ist mit Werken, die sich verweigern: Sie reifen. In Foren, Filmblogs und Essays wird REVOLVER heute teils als verkanntes Meisterwerk gehandelt – als „thinking man’s Fight Club“, als meditativer Thriller ohne Auflösung, als Meta-Film über den Film selbst.

Am Ende stellt sich nicht die Frage, wer am meisten schießt oder gewinnt. Sondern: Wer den Mut hat, sich im Film selbst zu erkennen. REVOLVER ist kein Krimi. Es ist ein Spiegel. Wer hineinsieht, könnte erschrecken – oder sich befreien.

Das Video wird von Youtube eingebettet und erst beim Click auf den Play-Button geladen. Es gelten die Datenschutzbestimmungen von Google.