I.

Florian war nie ein politischer Mensch gewesen. Er war niemand, der sich auf Demos stellte oder Leserbriefe schrieb. Dafür hatte er keine Zeit, keine Worte, keinen Nerv. Er stand früh auf, fuhr seinen betagten Ford Mondeo zur Arbeit – zwei Orte weiter, zu einem Betrieb, der früher mal „Zukunft“ hieß, inzwischen aber nur noch M.W.S. Service & Logistik auf dem verblassten Schild trug. Die Kantine war längst dicht, aber der Kaffeeautomat funktionierte noch, und das war ihm wichtiger.

Er war jetzt 42. Alt genug, um sich zu erinnern, wie man noch mit Benzin stolz war, aber jung genug, um das Handy nicht mehr aus der Hand zu legen. Seine Freundin Mareike nannte ihn „konservativ, aber kuschelig“. Das mochte er. Er war keiner von denen mit Glatze und Springerstiefeln. Und doch – irgendwas hatte sich verschoben. Nicht nur draußen. Auch in ihm.

II.

Er verstand die Welt nicht mehr. Nicht im Sinne von Mathematik verstehen, sondern im Sinne von: Was ist hier eigentlich los?

Früher – das war, sagen wir, 2010 – hatte man ein Haus gewollt. Einen Grill. Urlaub in der Türkei. Jetzt las er in der Zeitung, dass all das irgendwie falsch sei. CO₂, Gendergerechtigkeit, Flugscham.

Florian fühlte sich, als würde jemand sein Leben im Nachhinein für falsch erklären.

Nicht kritisch hinterfragen – sondern: aberkennen.

Was blieb ihm da anderes, als zu sagen:

„Früher war’s besser.“

Er sagte es leise. Erst nur in Gedanken. Dann in Facebook-Kommentaren. Dann in Mareikes Küche, als sie Quinoa kochte.

III.

Mareike war Pädagogin. Hatte ein Seminar über „toxische Männlichkeit“ besucht und sich Notizen gemacht, die er in ihrer Handtasche fand. Das Wort „hegemonial“ stand da. Und „Stereotype“.

Florian verstand die Worte, aber nicht, was das mit ihm zu tun hatte.

Er dachte: Ich hab niemandem was getan.

Aber die Welt wollte trotzdem, dass er sich änderte. Nicht ein bisschen – sondern grundsätzlich. Und das machte ihn wütend.

Nicht schäumend. Eher: leise grollend.

Wie ein alter Kühlschrank, der in der Küche steht und weiß: Er wird bald ersetzt.

IV.

Die Podcasts, die er hörte, gaben ihm recht. Endlich sagte jemand, dass die anderen übertrieben.

Dass es okay war, Fleisch zu essen.

Dass Männer nun mal anders sind.

Dass „links-grün“ längst zur Religion geworden war.

Florian sog diese Worte auf wie ein ausgetrockneter Schwamm.

Sie waren warm. Einfach. Eindeutig.

Sie gaben ihm das zurück, was die Welt ihm genommen hatte: Sinn.

V.

Er fing an, Petitionen zu unterschreiben. Dann schrieb er einen Leserbrief. Dann meldete er sich zu Wort auf einer Bürgerversammlung, bei der es um Windräder ging.

Er sagte:

„Ich habe nichts gegen Veränderung. Aber nicht so. Nicht gegen uns. Nicht ohne uns.“

Die anderen nickten.

Und Florian spürte zum ersten Mal seit Jahren: Er gehörte wieder zu etwas.

Die stille Macht der Grauzone

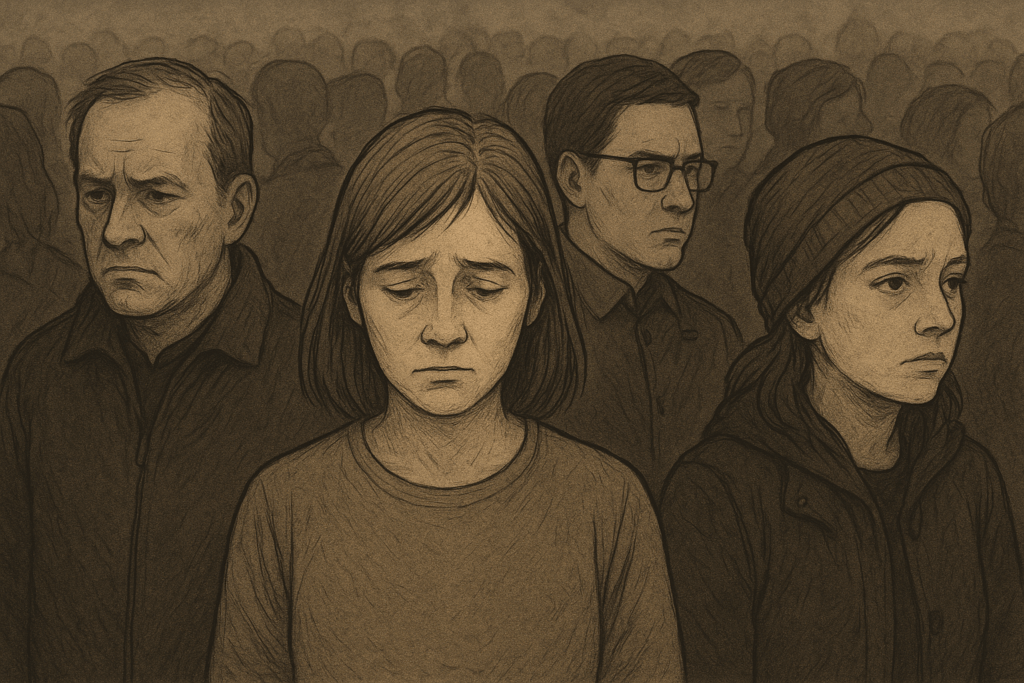

Es sind nicht die, die brüllen, die eine Gesellschaft zum Kippen bringen. Es sind die, die nicken, während sie schweigen.

Die, die sagen: „Ich bin ja kein Extremist, aber …“

Die, die keine Fackeln tragen, sondern Zweifel säen, wie Unkraut in einem Garten, der einmal Demokratie hieß.

Florian war einer von ihnen. Ein Mann aus der Mitte.

Aber die Mitte, so hatte er gehört, verschiebt sich ständig. Und wer sich nicht mitbewegt, ist plötzlich am Rand.

Diese Grauzone – halbe Zustimmung, halbe Entrüstung – ist die trübe Brühe, aus der später die Parolen aufsteigen.

Sie ist die moralische Grauwolke, die alles relativiert:

„Man wird ja wohl noch sagen dürfen …“

„Die anderen sind doch auch nicht besser …“

„Früher war das halt so …“

Sie trägt keine Uniformen, sie trägt Alltagskleidung.

Sie geht zur Wahl, aber mit Zorn.

Sie stellt keine neuen Fragen, sondern zweifelt die alten Antworten an.

Eine Gesellschaft, die zu lange in dieser Grauzone verharrt, beginnt sich selbst zu korrumpieren. Nicht durch Gewalt – sondern durch Gleichgültigkeit.

VI.

Mareike zog aus. Nicht wegen Politik, sagte sie. Wegen der Stille. Wegen der Gespräche, die keine mehr waren. Wegen eines Klimas, das sich verändert hatte, ohne dass jemand das Fenster geöffnet hätte.

Florian blieb zurück mit seinem Mondeo, den Facebook-Gruppen und dem Gefühl, dass irgendwer das alles doch endlich mal wieder ordnen müsse.

Am Abend saß er auf dem Balkon. Unten marschierten sie wieder. Nicht viele. Aber genug, um gehört zu werden.

Er sagte nichts.

Er nickte nur.

Und das reichte.

Denn Gesellschaften zerfallen nicht in Explosionen.

Sondern in Zustimmungen ohne Worte.